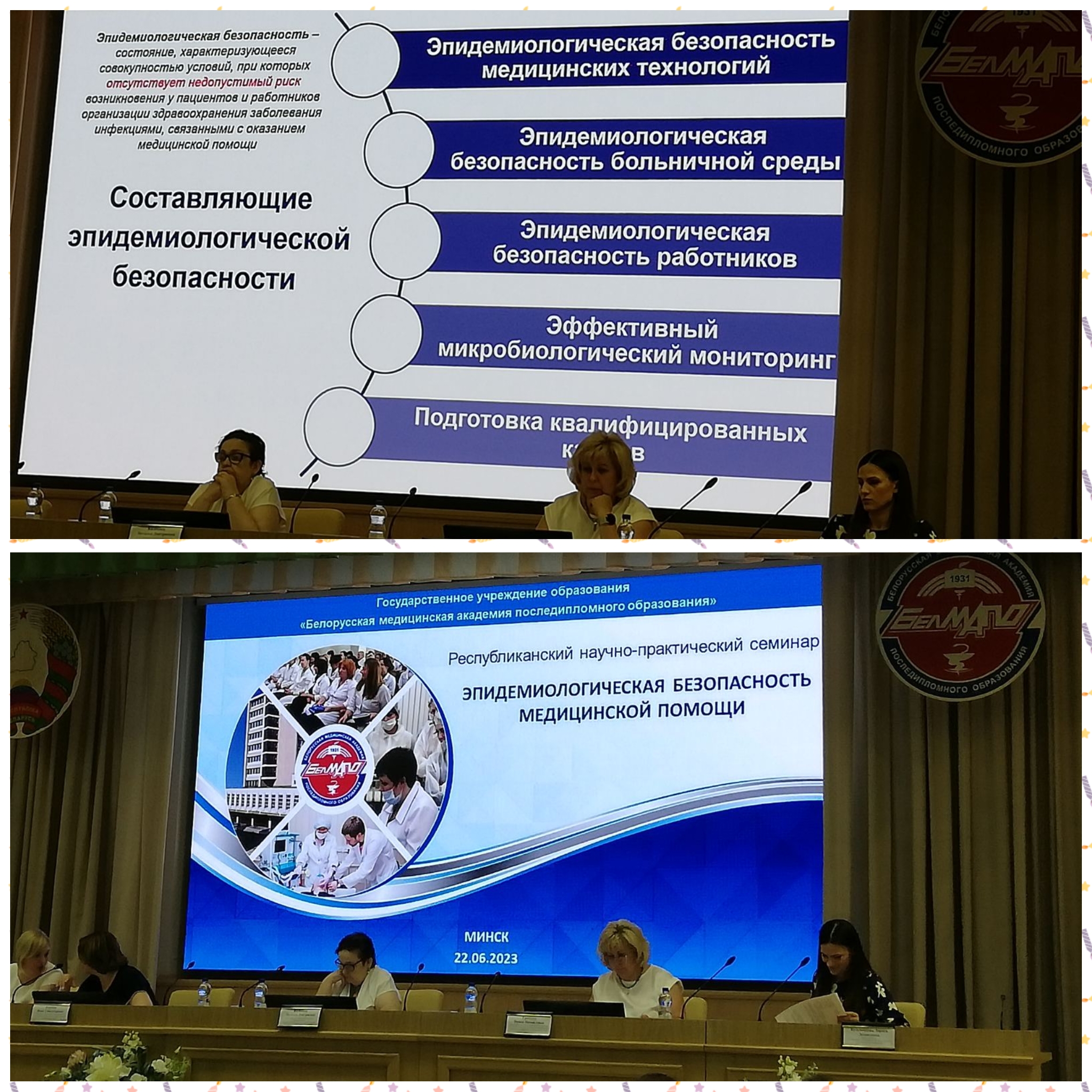

Эпидемиологическая безопасность – состояние, характеризующееся совокупностью условий, при которых отсутствует недопустимый риск возникновения у пациентов и работников организации здравоохранения заболевания инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи.

Эпидемиологическая безопасность – состояние, характеризующееся совокупностью условий, при которых отсутствует недопустимый риск возникновения у пациентов и работников организации здравоохранения заболевания инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи.

Эпидемиологическая безопасность медицинской помощи складывается из нескольких составляющих или компонентов:

1. Эпидемиологическая безопасность медицинских технологий.

2. Эпидемиологическая безопасность больничной среды.

3. Эпидемиологическая безопасность работников.

4. Эффективный микробиологический мониторинг.

5. Подготовка квалифицированных кадров.

Для каждого компонента существует целый ряд критериев, определяющих эпидемиологическую безопасность в конкретной области и реализуемых посредством выполнения санитарно-эпидемиологических требований, порядков и стандартов оказания медицинской помощи.

Инфекция, связанная с оказанием медицинской помощи (Приказ Минздрава от 29.12.2015 № 1301) – любое клинически выраженное инфекционное заболевание, развившееся у пациента в результате оказания медицинской помощи в стационаре, амбулаторно-поликлинических условиях или на дому, а также у персонала лечебно-профилактического учреждения в силу осуществления профессиональной деятельности.

Наиболее частые источники ИСМП в организации здравоохранения – пациенты и работники.

Инфекция может передаваться:

от пациента к медицинскому работнику

от медицинского работника к пациенту

между пациентами и между медицинскими работниками.

По различным оценкам, ИСМП поражают 5–10% пациентов стационаров и занимают десятое место в ряду причин смертности населения. Пациенты с ИСМП находятся в стационаре в 2,5 раза дольше, чем аналогичные пациенты без признаков инфекции. В среднем их выписка задерживается на 10 дней. Риск летального исхода у этих пациентов в 7 раз выше по сравнению с подобными пациентами (по возрасту, полу, основной и сопутствующей патологии и тяжести).

В 2022, как и в предыдущие годы, в структуре ИСМП преобладали гнойно-септические инфекции– 87,1%. Наиболее часто регистрировались случаи ГСИ других групп пациентов (81,9%), удельный вес ГСИ новорожденных и ГСИ родильниц от общего числа случаев ИСМП составил 1,7% и 3,4% соответственно. Доля воздушно-капельных инфекций и инфекций мочевыводящий путей в структуре ИСМП составила по 4,3%, острых кишечных и сальмонеллезных инфекций – 6,0%

местом возможного инфицирования в 47% случаев являлись прочие подразделения организаций здравоохранения (терапии, неврологии, реабилитации и др.), в 28% – отделения хирургического профиля, в 9% – родильные дома, в 8% случаев – детские отделения и в амбулаторно-поликлинические организации здравоохранения.

Инфекционный контроль – система организационных и санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения ИСМП.

20 июня 2023 года издан приказ № 190 «О системе инфекционного контроля в учреждении здравоохранения «Витебский областной клинический кардиологический центр», утверждена программа и планы инфекционного контроля.

В стране сформировано законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия (санитарно-эпидемиологические требования, санитарные нормы и правила, гигиенические нормативы). Цель данных документов – в глобальном плане обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, применительно к сфере здравоохранения – обеспечение безопасности и качества медицинской помощи.

Мы можем говорить о том, что соблюдение санитарно-эпидемиологических требований – это минимизация риска!

Эффективным инструментом управления рисками возникновения ИСМП, обеспечения эпидбезопасности является система инфекционного контроля – инструмента, который при минимальных вложениях позволяет получить весомый результат как в предупреждении ИСМП, так и в развитии устойчивости микроорганизмов к антибактериальным препаратам.

При применении медицинских технологий всегда существует риск ИСМП, он измерим, может быть снижен, но существует всегда.

Эпидемиологическая безопасность медицинских технологий рассматривается, как в отношении пациентов, так и в отношении работников, и определяется множеством факторов, в частности:

обоснованностью применения инвазивных технологий;

минимизацией агрессии медицинских вмешательств;

стерильностью применяемых медицинских изделий и материалов;

соблюдением асептики при выполнении операций, манипуляций и процедур и др.

Следует начать разрабатывать эпидемиологически безопасный алгоритм проведения манипуляции.

Между тем, СОПы, алгоритмы должны разрабатываться с привязкой к конкретному рабочему месте. Смысл заключается в том, чтобы сам персонал, выполняющий манипуляцию, участвовал в разработке СОПа, используя клинические рекомендации и нормативные документы.

Следующая составляющая – эпидемиологическая безопасность больничной среды.

Она определяется низкой микробной обсемененностью объектов внешней среды, отсутствием циркуляции «госпитальных» штаммов микроорганизмов, минимизацией риска передачи возбудителей ИСМП от одного пациента другому и др.

Эти условия обеспечиваются целым рядом факторов в различных сферах деятельности медицинской организации – изоляционными мерами, эффективной дезинфекцией, микробиологически чистым воздухом, достаточной площадью и объемом помещений, организацией повседневного ухода, безопасным удалением медицинских отходов.

Реализация ППК (разработана и утверждена 07.06.2023 приказом № 175), проведение микробиологического мониторинга позволяет установить «скрытые» эпидемиологические связи между случаями заболевания, оценить роль отдельных возбудителей в развитии эпидемического процесса ИСМП, владеть данными о локальной резистентности к антимикробным препаратам эпидемиологически значимой микрофлоры.

Отдельное место занимает назначение антибиотиков, определение их чувствительность, резистентность выделенных штаммов к антимикробным средствам.

Особое внимание в течение последних нескольких лет уделяется наличию на рабочих местах в организациях здравоохранения сведения о прививках (не только против вирусного гепатита В, дифтерии и столбняка, но и против кори, вирусного гепатита А) медицинских работников. Это важно для предупреждения распространения инфекционных заболеваний (например, кори) в случае их заноса и принятия решения о проведении постэкспозиционной вакцинопрофилактики (против вирусного гепатита А, ветряной оспы).

И конечно же соблюдение гигиены рук, ей было уделено много времени. К сожалению, имеют место быть невыполнение гигиены рук, невозможность выполнить этапы стандарта EN-1500.

Режимы работы

Режимы работы